![]()

![]()

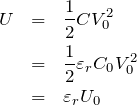

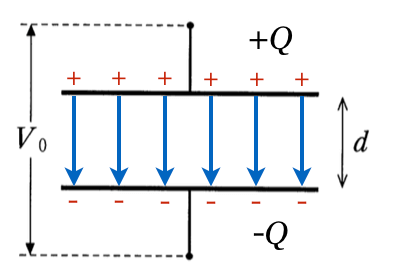

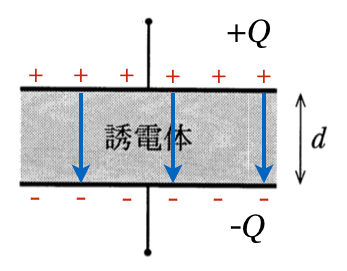

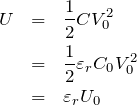

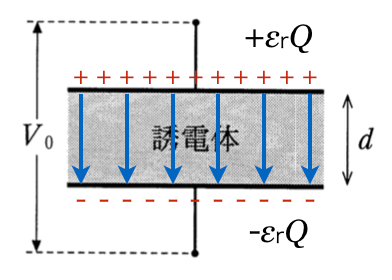

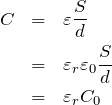

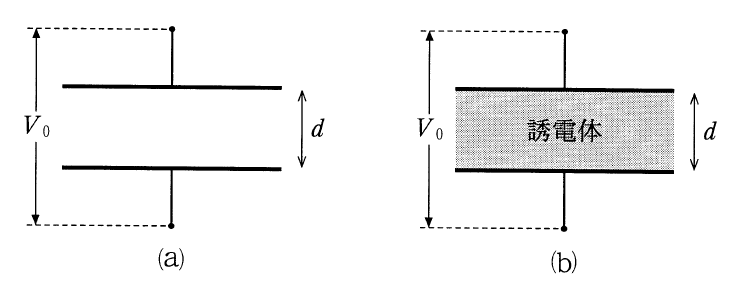

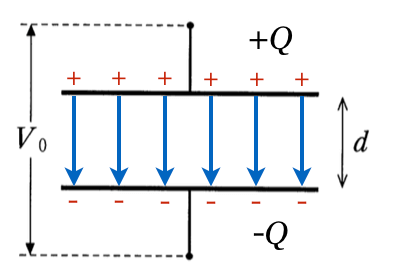

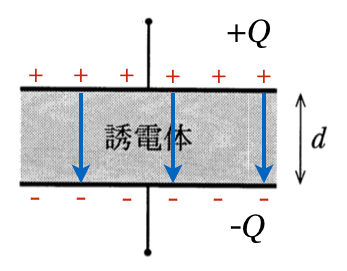

![]() )があったとして、極板間に誘電率

)があったとして、極板間に誘電率![]() 、比誘電率

、比誘電率![]() の誘電体をすき間なく挿入すると、電気容量は

の誘電体をすき間なく挿入すると、電気容量は

![]() 倍になるっていうことなんだ。

倍になるっていうことなんだ。

![]() とすると、(b)の電気容量は

とすると、(b)の電気容量は![]() となるっていうことだ。

となるっていうことだ。

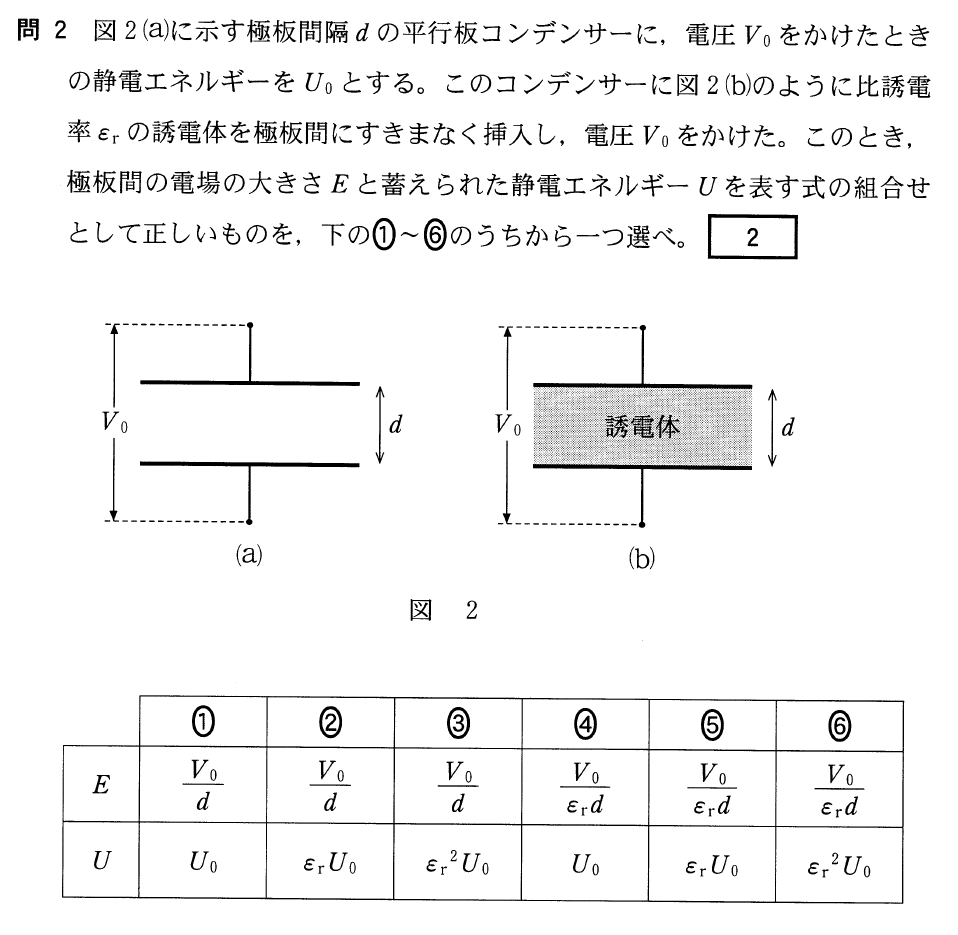

![]()

![]()

![]()

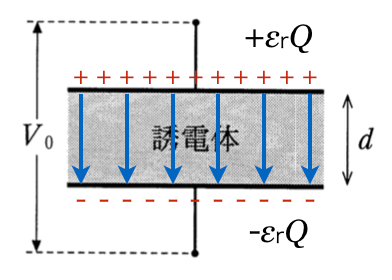

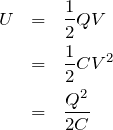

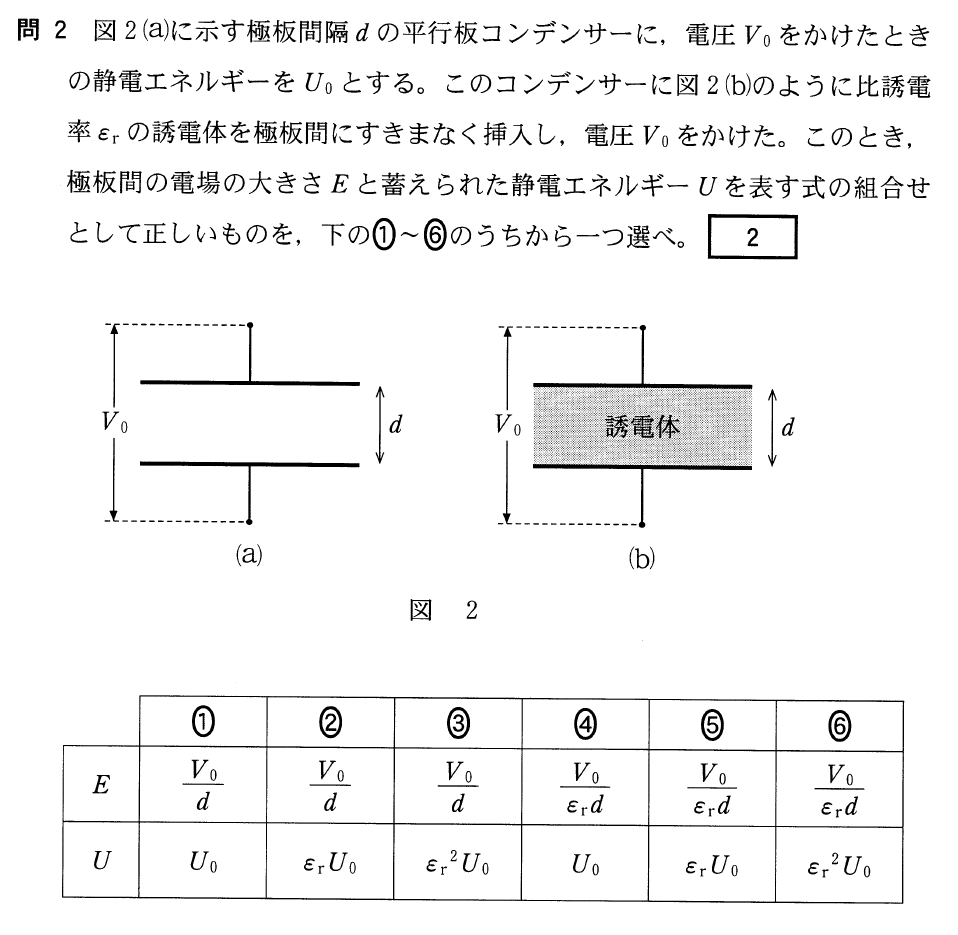

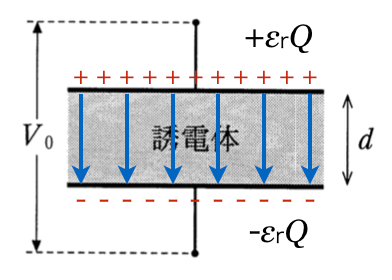

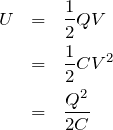

![]() と組み合わせて、いくつかの式があるのよね。

と組み合わせて、いくつかの式があるのよね。

![]() 倍になるということなので、

倍になるということなので、

![]() ね。

ね。

センター試験の問題で「物理」を学ぼう!

センター試験の問題で「物理」を学ぼう!

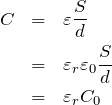

![]()

![]()

![]() )があったとして、極板間に誘電率

)があったとして、極板間に誘電率![]() 、比誘電率

、比誘電率![]() の誘電体をすき間なく挿入すると、電気容量は

の誘電体をすき間なく挿入すると、電気容量は

![]() 倍になるっていうことなんだ。

倍になるっていうことなんだ。

![]() とすると、(b)の電気容量は

とすると、(b)の電気容量は![]() となるっていうことだ。

となるっていうことだ。

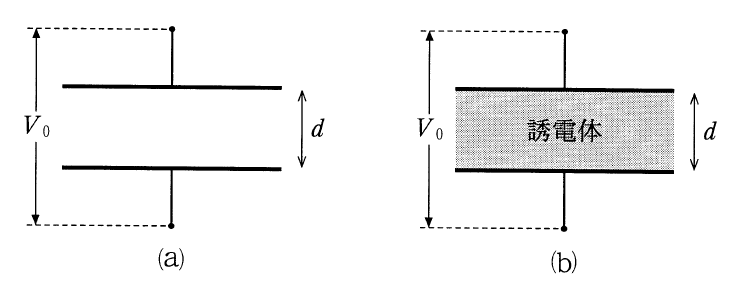

![]()

![]()

![]()

![]() と組み合わせて、いくつかの式があるのよね。

と組み合わせて、いくつかの式があるのよね。

![]() 倍になるということなので、

倍になるということなので、

![]() ね。

ね。