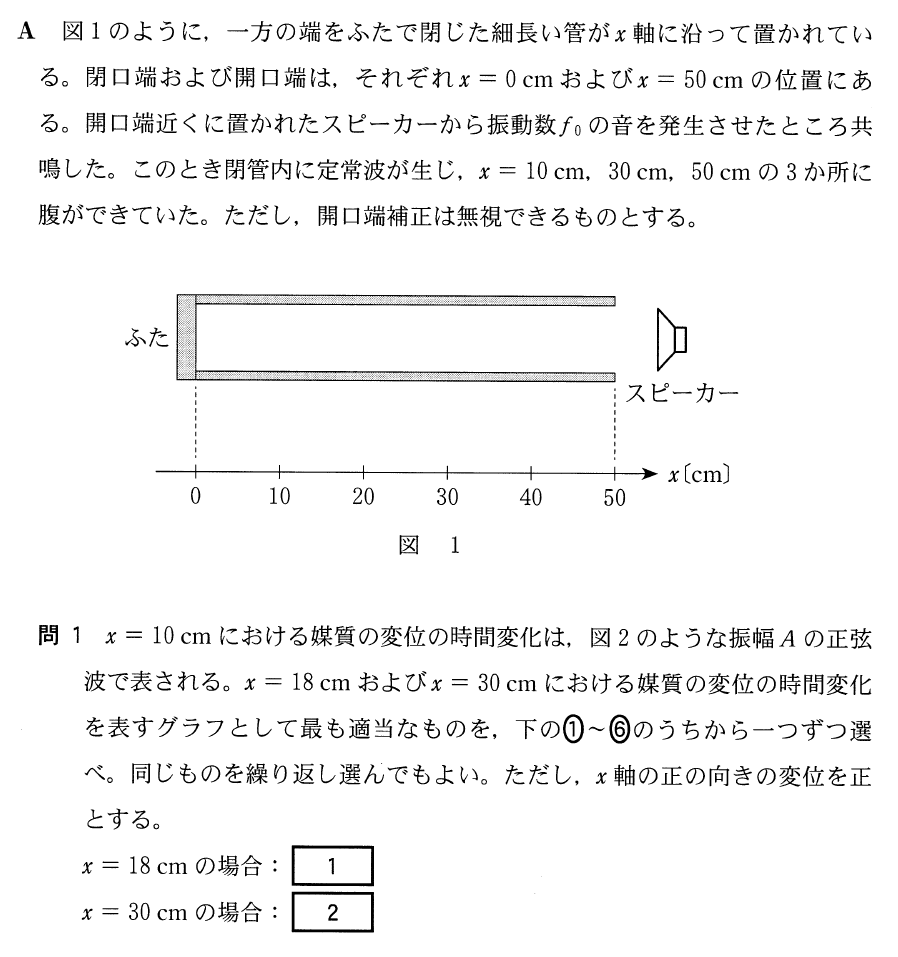

まずは、

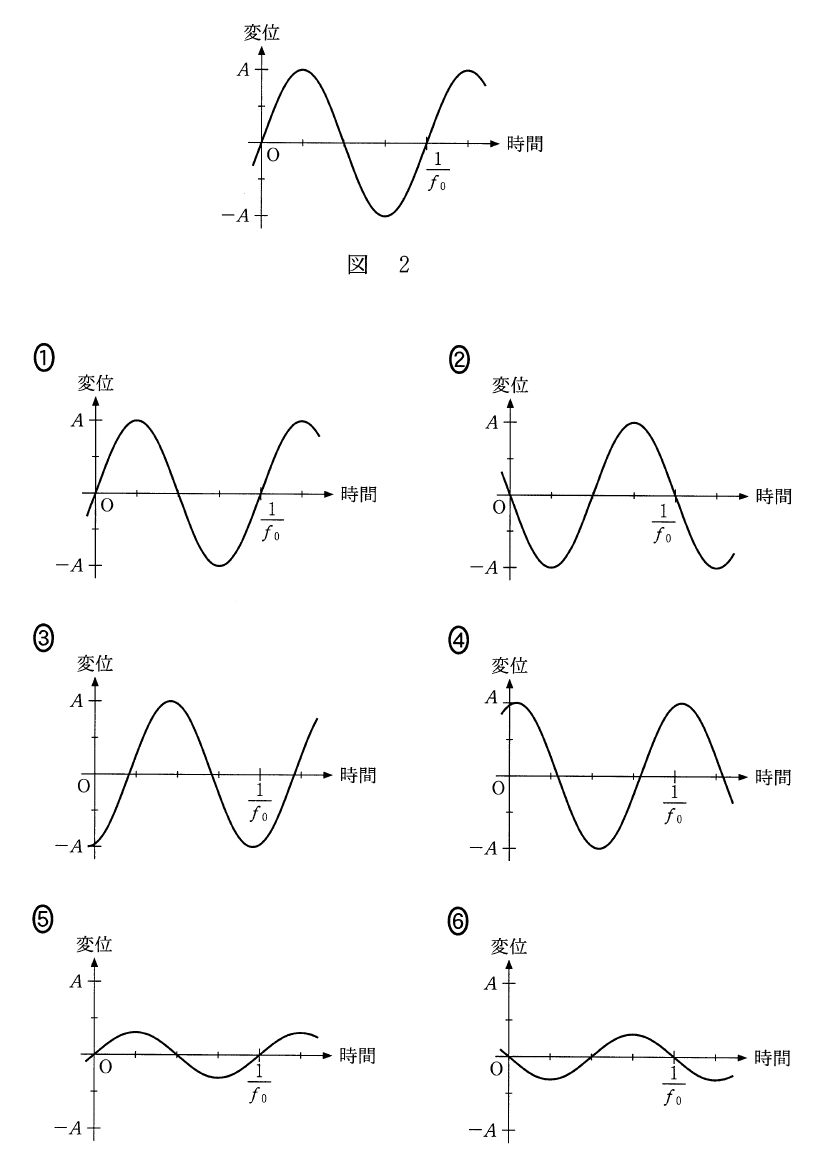

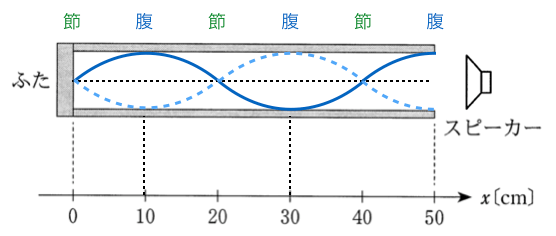

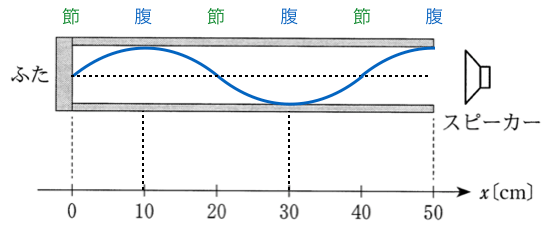

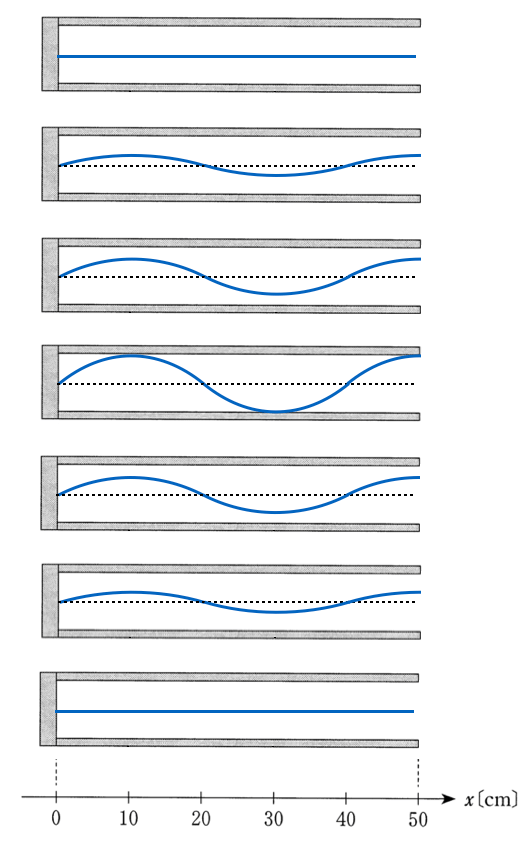

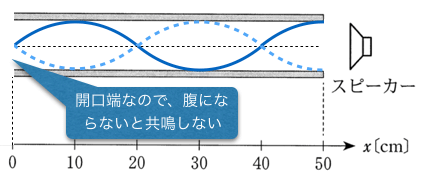

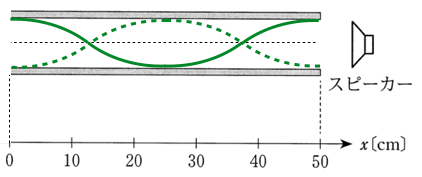

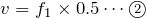

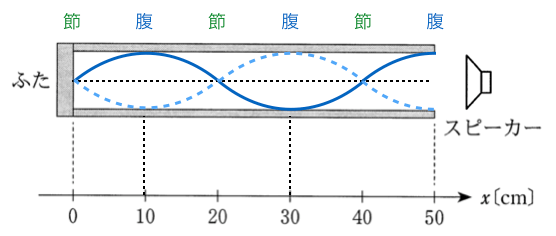

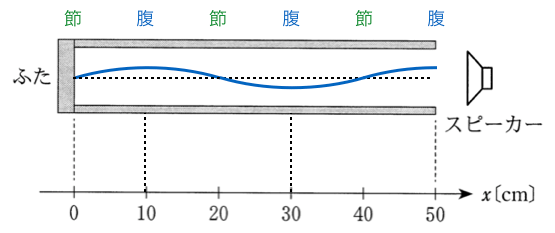

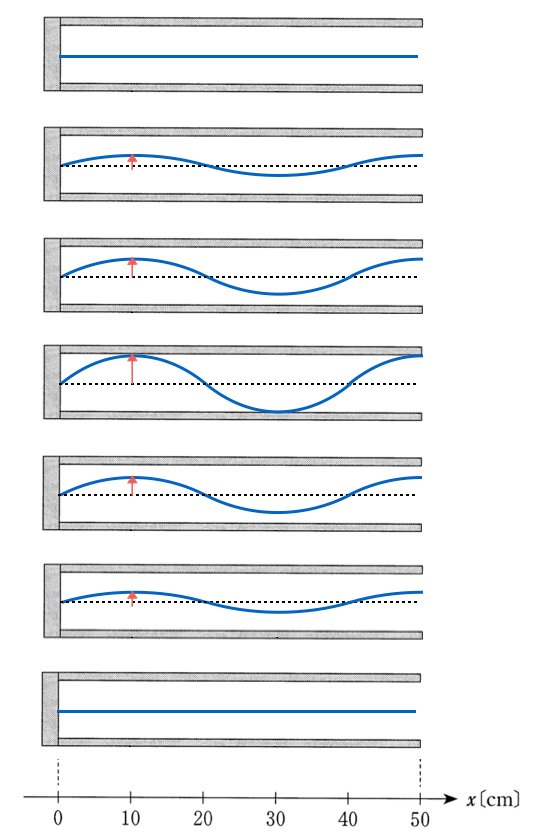

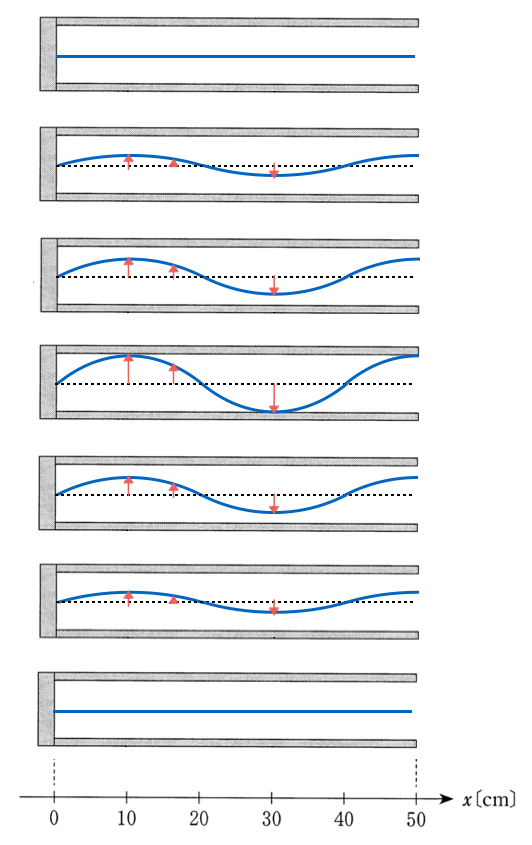

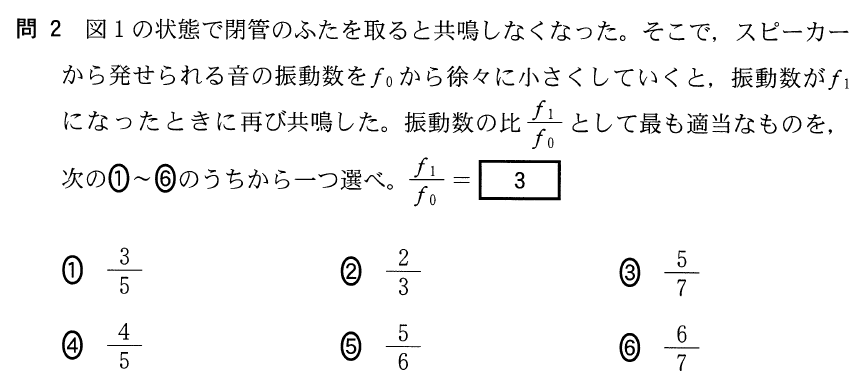

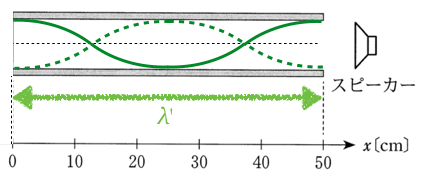

10cm、30cm、50cmの3カ所に腹ができている図を描こうか。

0cmの所は閉口端なので、節になるような図ね。

いいね。

10cmの所の媒質はどう動く?

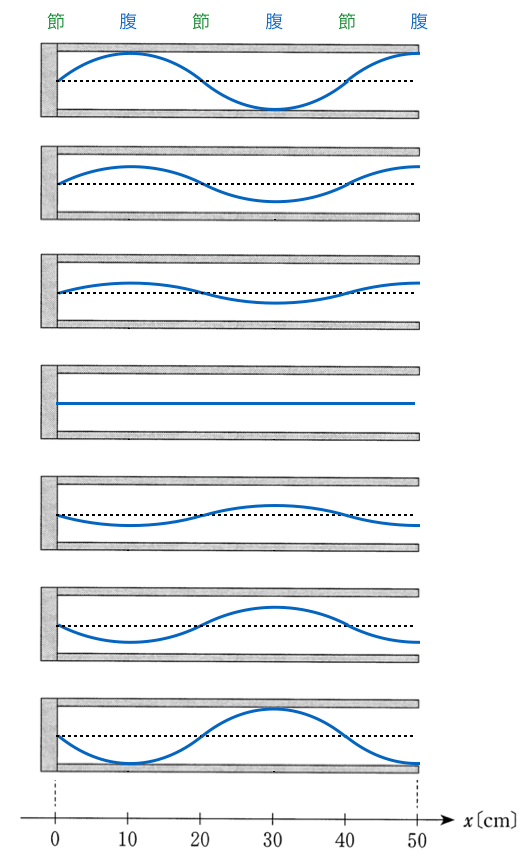

そこが良く分からないんだけど、確か管の中では定常波ができているのよね。定常波って動かないんじゃなかったっけ?だから、「常に定まった波」って書くんでしょ。

確かに定常波は動かないように見えるね。だけど何も動いていなかったら、「波」でもないんじゃない?

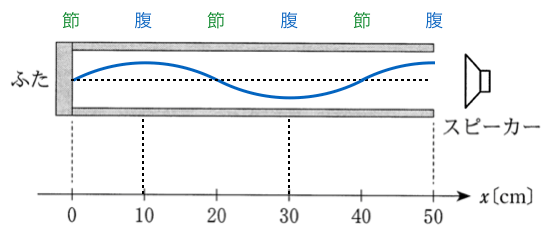

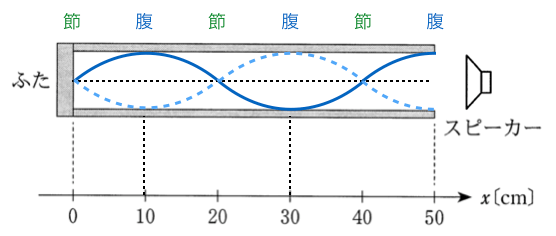

そうか、媒質は動いているのか。波としては動いていないけど、媒質は動いているのね。

そういうことね。このあとは、逆に変化して元に戻る、っていうのを繰り返しているのね。

そうだね。あと一応確認だけど、この波の書き方を横波表示って言うんだけど、実際の音は縦波なのでそこは間違えないでね。

そこは大丈夫。この図では媒質は上下方向に変位しているように描いてあるけど、実際は左右方向に変位しているっていうことでしょ。

そういうことだ。じゃあ、問題に戻ろうか。グラフを選ぶ問題だったね。

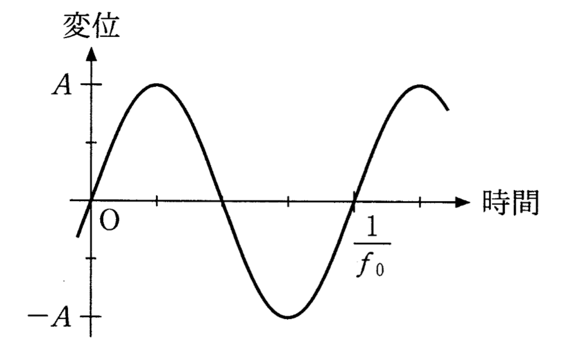

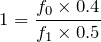

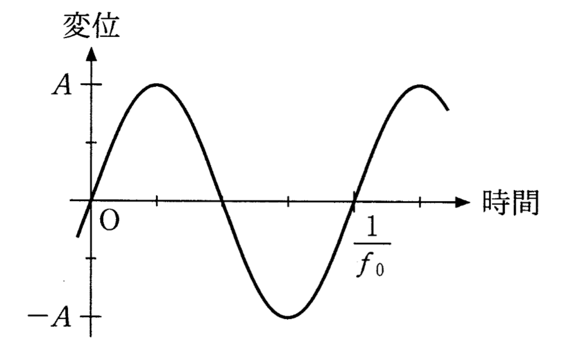

このグラフって、

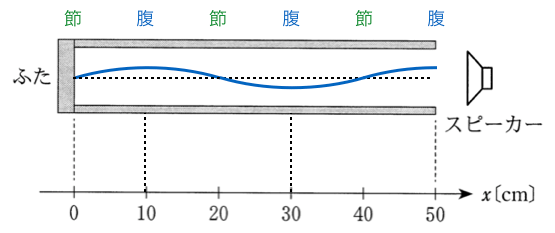

10cmの媒質の時間変化ということだけど、さっきの図だと変位が最大から始まってるわよね。

さっきの図はそうだね。最初の図が

0とは限らないよね。このグラフに合わせて図を並べてみると、

そういうことね。

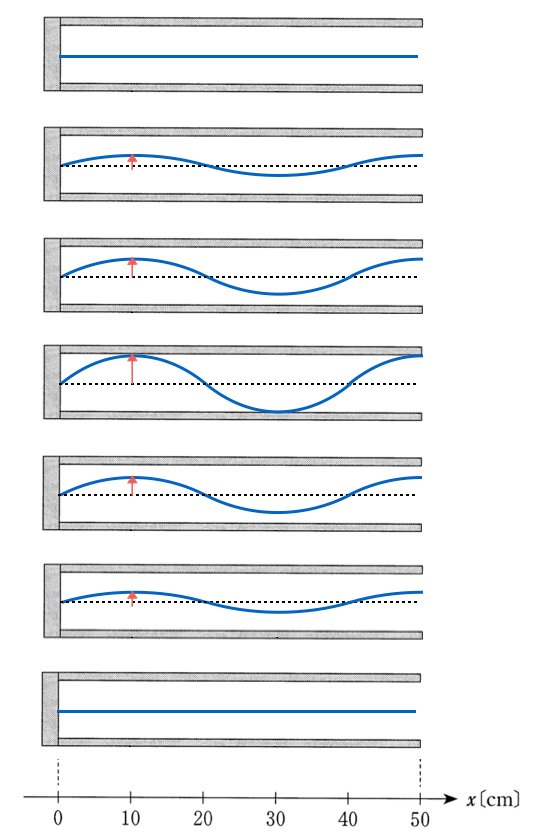

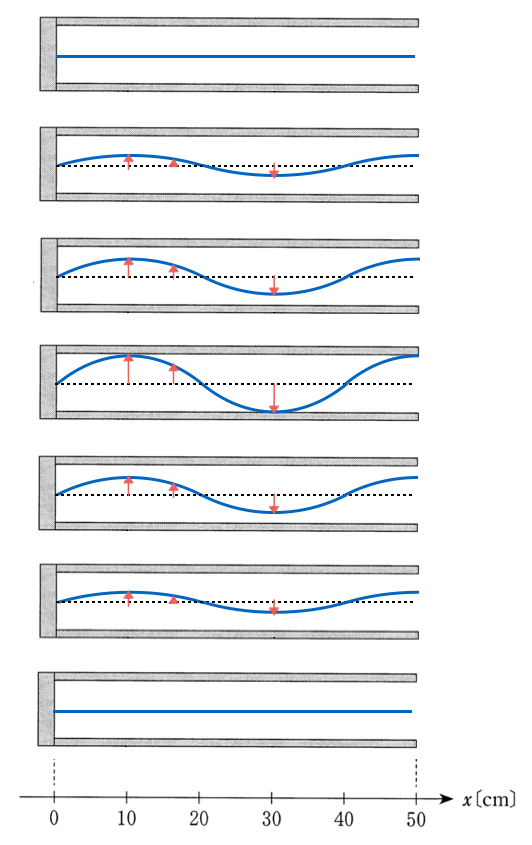

10cmの変位を表してみると、こんな感じかな?

これで半周期だね。ついでに

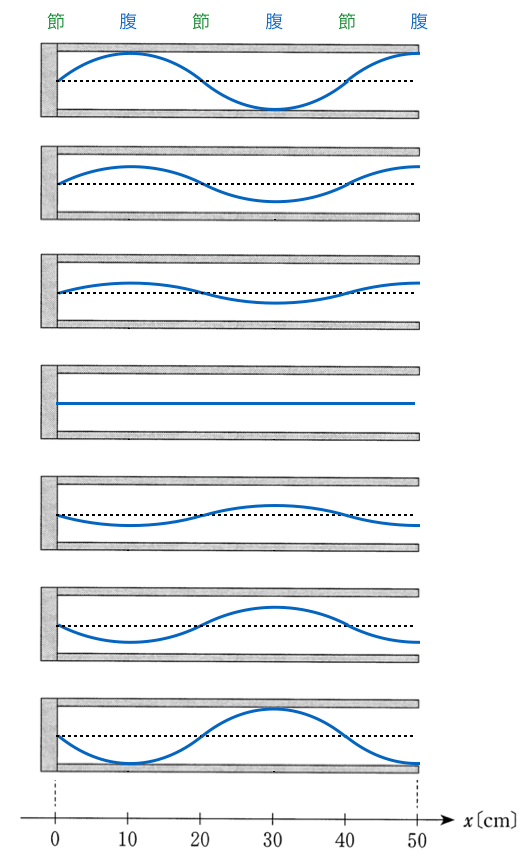

18cmと30cmを描いちゃえば。

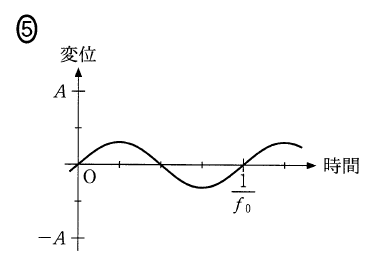

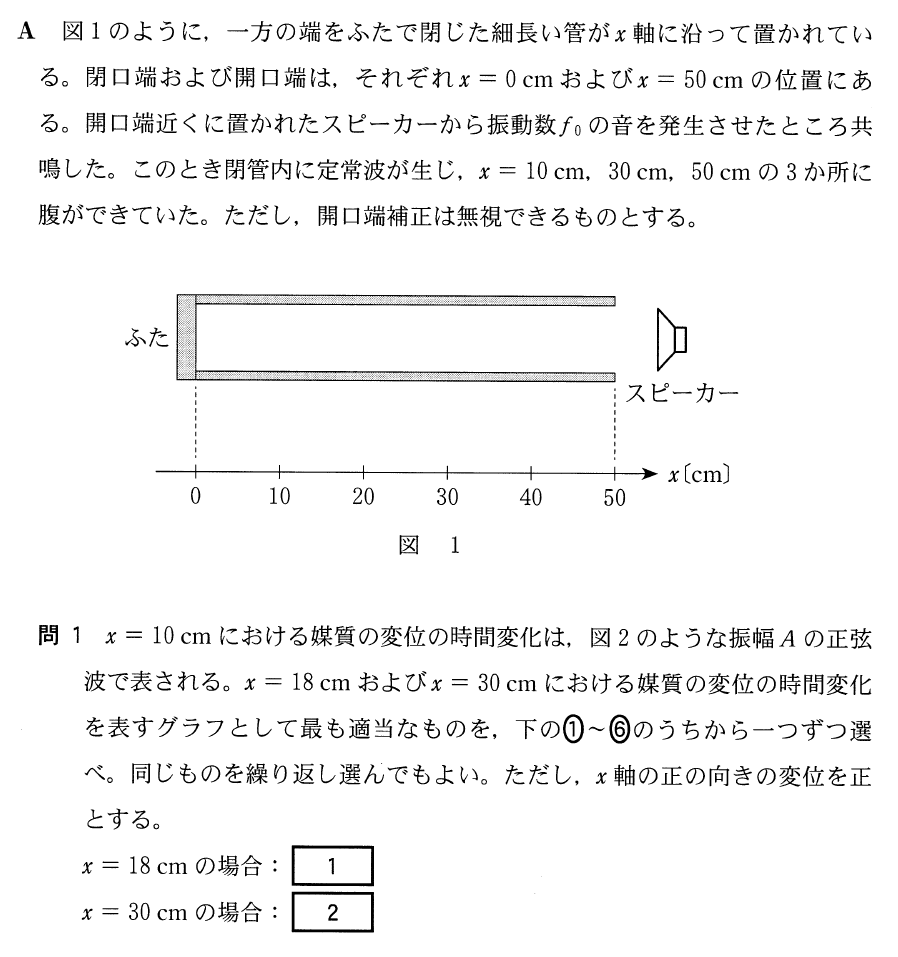

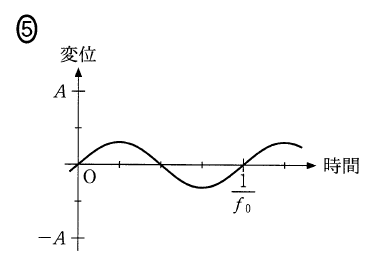

18cmは変位が小さいわね。山になったり谷になったりするタイミングは

10cmと同じだから、グラフは⑤ね。

タイミングが同じっていうのは、「位相が同じ」って言うんだ。

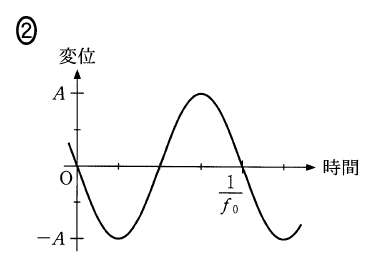

聞いたことがあるわ。じゃあ、

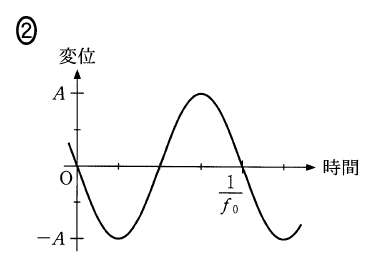

30cmは変位は同じだけど位相が逆っていうことね。グラフは②ね。

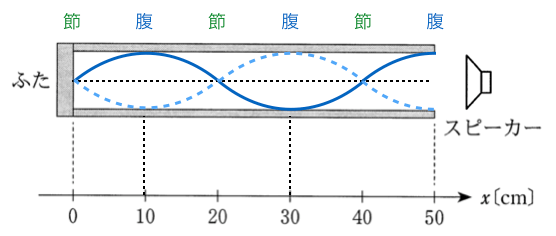

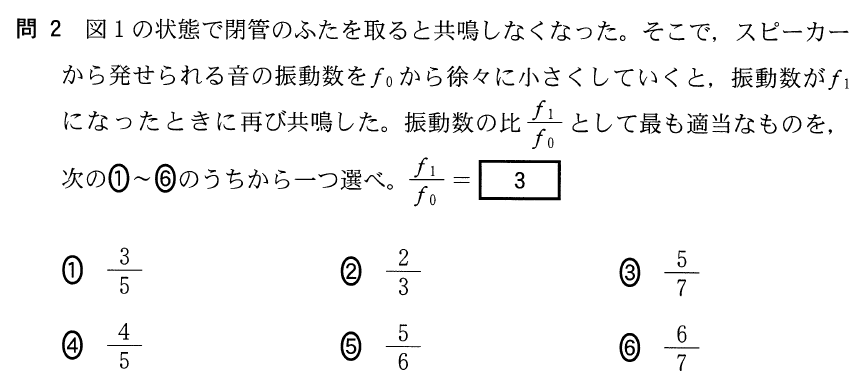

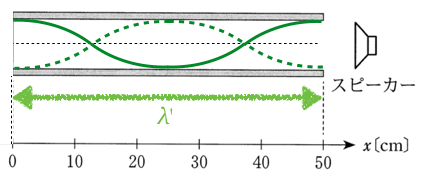

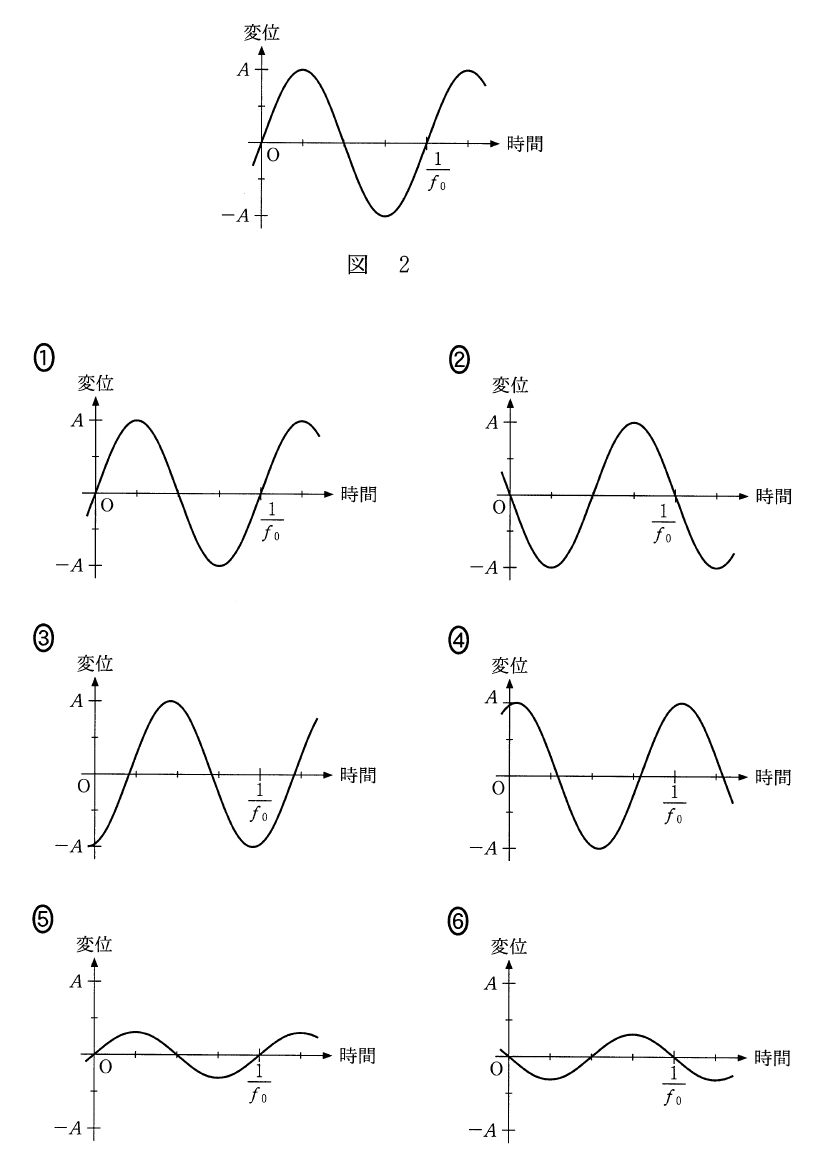

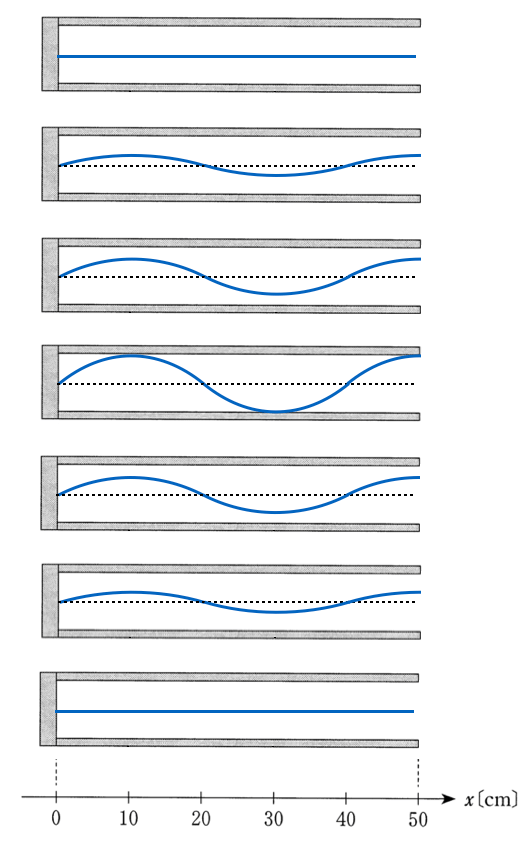

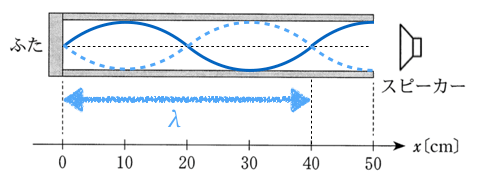

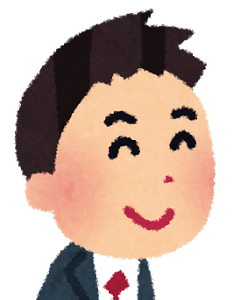

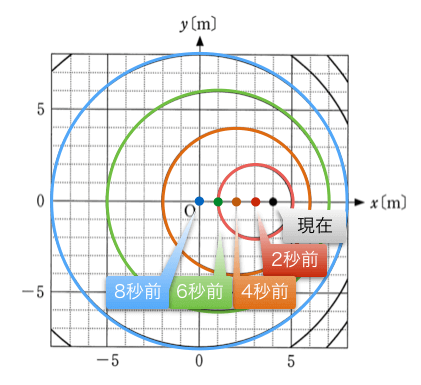

振動数を小さくした、とあるけどこの図で考えると、何が変わるのかな?

で、音速

は変わらないから、振動数

が小さくなると、波長

が大きくなるね。

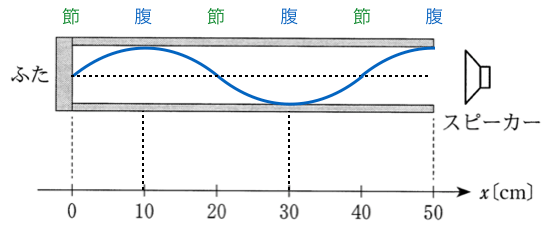

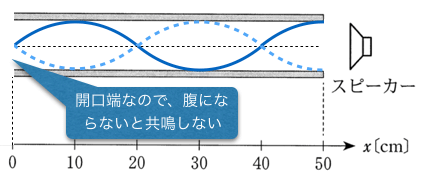

波長が徐々に長くなった結果、共鳴したときの図はどうなるかな?

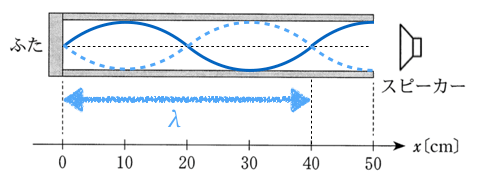

ふたがあった方の開口端も腹になればいいのよね。こんな感じかな。

その通りだね。準備はこれでできたので、ここからどうしよう。

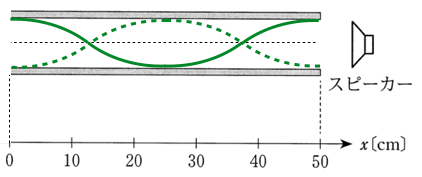

ふたが付いているときの波長は、図より

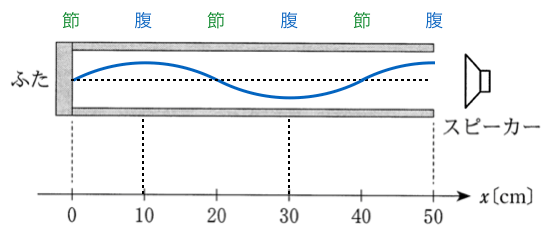

40cmと分かるわね。ふたをはずすと、

図から波長は

50cmとなるわ。

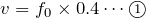

音速を

として、

に代入すると、

![]() 10cm、30cm、50cmの3カ所に腹ができている図を描こうか。

10cm、30cm、50cmの3カ所に腹ができている図を描こうか。![]() 0cmの所は閉口端なので、節になるような図ね。

0cmの所は閉口端なので、節になるような図ね。

![]() 10cmの所の媒質はどう動く?

10cmの所の媒質はどう動く?

![]() 10cmの媒質の時間変化ということだけど、さっきの図だと変位が最大から始まってるわよね。

10cmの媒質の時間変化ということだけど、さっきの図だと変位が最大から始まってるわよね。![]() 0とは限らないよね。このグラフに合わせて図を並べてみると、

0とは限らないよね。このグラフに合わせて図を並べてみると、

![]() 10cmの変位を表してみると、こんな感じかな?

10cmの変位を表してみると、こんな感じかな?

![]() 18cmと30cmを描いちゃえば。

18cmと30cmを描いちゃえば。

![]() 18cmは変位が小さいわね。山になったり谷になったりするタイミングは

18cmは変位が小さいわね。山になったり谷になったりするタイミングは![]() 10cmと同じだから、グラフは⑤ね。

10cmと同じだから、グラフは⑤ね。

![]() 30cmは変位は同じだけど位相が逆っていうことね。グラフは②ね。

30cmは変位は同じだけど位相が逆っていうことね。グラフは②ね。

![]() で、音速

で、音速![]() は変わらないから、振動数

は変わらないから、振動数![]() が小さくなると、波長

が小さくなると、波長![]() が大きくなるね。

が大きくなるね。

![]() 40cmと分かるわね。ふたをはずすと、

40cmと分かるわね。ふたをはずすと、

![]() 50cmとなるわ。

50cmとなるわ。![]() として、

として、![]() に代入すると、

に代入すると、![]()

![]()

![]()

![]()

コメント

[…] 2016年度追試第3問A「気柱共鳴」 […]